Griechenland Guru » Griechenland Fakten » Griechische Mythologie » Griechische Sagen

Griechische Sagen

Griechische Mythen und Sagen: die schönsten griechischen Sagen vorgestellt.

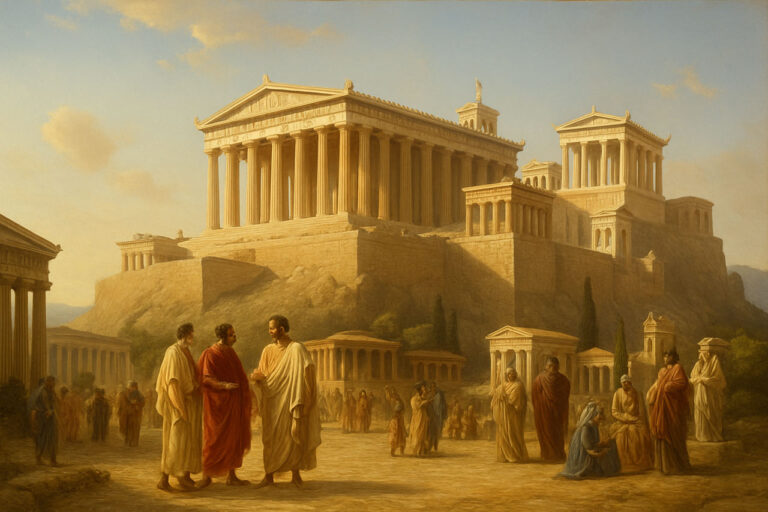

Zwischen Olymp und Ägäis erzählt die griechische Mythologie von Göttern, Helden und Orten, die bis heute wirken.

Der Text führt von der Entstehung des Kosmos zu den olympischen Göttern und zeigt, wie ihre Geschichten Ordnung und Maß erklären.

Berühmte griechische Sagen und Reisen zu ihren Schauplätzen verbinden Erzählung und Landschaft: Athen, Delphi, Knossos, Ithaka und vieles mehr.

Griechische Mythen und Sagen: Die Faszination der Götter und Helden

Zwischen Meeresrauschen und Berggipfeln entstand eine Welt, in der Götter wie Menschen handelten und Menschen Taten vollbrachten, die Göttern glichen. Griechische Sagen erzählen von Macht und Ohnmacht, von Mut und Irrtum, von Liebe, Eifersucht und dem unentrinnbaren Schicksal. Sie geben Antworten auf Fragen nach dem Ursprung der Welt, erklären Naturphänomene in Bildern und formen eine gemeinsame Erinnerung, die von der Antike bis in die Gegenwart reicht. Tempel, Theater und Grabreliefs wurden zu Bühnen dieser Erzählungen; Namen wie Athene, Herkules, Odysseus oder Achilles gehören zum kulturellen Grundwortschatz Europas.

In der Antike waren diese Geschichten nicht bloße Unterhaltung. Sie stifteten Sinn, gaben Orientierung, schufen Rituale und Feste. „Mythos“ bezeichnet eine überlieferte Erzählung mit symbolischer Wahrheit, unabhängig von historischer Beweisbarkeit. „Sage“ liegt nahe am Mythos, bleibt aber oft stärker an Orten und Personen gebunden. In der griechischen Tradition fließen beide Formen ineinander, angereichert durch Epen wie Ilias und Odyssee sowie die Tragödien der klassischen Zeit. So entstand ein Gewebe, in dem göttliche und menschliche Lebenswelten untrennbar verschlungen sind.

Ursprung und Überlieferung der griechischen Sagen

Die Ursprünge der griechischen Mythologie liegen in mündlichen Traditionen der mykenischen und dunklen Jahrhunderte Griechenlands. Sänger trugen die Geschichten vor, begleitet von der Leier und passten sie an Ort, Publikum und Anlass an. Erst später wurden viele Erzählungen schriftlich fixiert, insbesondere in den großen Epen und in Dichtungen, welche die Ordnung der Götter und der Welt beschrieben.

Heilige Orte, Stadtfeste und Spiele hielten die Mythen lebendig. In Heiligtümern erzählten Priester die Herkunft einer Gottheit, in Theatern stellten Dichter menschliche Schuld und göttliche Strafe zur Schau. Vasenmalereien und Tempelfriese bewahrten Szenen wie Standbilder der Erinnerung. So überdauerte das Erzählgut Jahrhunderte; jede Generation formte es neu und spiegelte eigene Erfahrungen.

Begriffe wie „Xenia“ und „Hybris“ erschließen die Werte dieser Welt. Xenia bezeichnet das heilige Gastfreundschaftsverhältnis zwischen Gastgeber und Gast (siehe Philoxenia), geschützt durch Zeus selbst. Hybris bedeutet Übermut und Grenzüberschreitung, also das Maßlose, das die Ordnung stört. Darauf folgt „Nemesis“, die ausgleichende Macht, welche das Gleichgewicht wiederherstellt. Diese Grundbegriffe machen deutlich, wie Moral, Religion und Gesellschaft in den Sagen zusammenwirken.

Die Welt der griechischen Götter

Im Zentrum stehen Wesen, die wie Menschen fühlen und handeln, aber Maßstäbe sprengen. Mythen und Sagen erzählen, wie aus Chaos Ordnung wurde, wie Zeus und die Olympier Naturkräfte banden und Regeln für Gemeinschaft schufen. Griechische Götter verkörpern Prinzipien – von Klugheit und Gerechtigkeit bis Rausch und Meer – und machen kosmische Ordnung anschaulich.

Kosmogonie und die Ära der Titanen

Am Anfang steht das Chaos, ein Bild für den offenen, gestaltlosen Urzustand. Aus ihm treten Gaia (Erde) und (aus ihr) Uranos (Himmel) hervor. Aus ihrer Verbindung entstehen Titanen und andere Urwesen. Ein Machtwechsel bestimmt den Beginn der Ordnung: Kronos stürzt Uranos, später stürzt Zeus Kronos. Dieser Wechsel markiert den Übergang von roher Urgewalt zu einer kosmischen Rechtsordnung, die Zeus und die olympischen Götter sichern.

Die Titanen verkörpern Kräfte der Natur und der Zeit. Die Erzählung vom Titanenkampf (Titanomachie) erklärt, warum die heutige Welt den olympischen Göttern untersteht: Sie siegten über ältere Mächte, banden die Naturgewalten und schufen Raum für Kultur.

Die olympischen Götter

Auf dem Olymp herrscht Zeus, Hüter von Recht und Gastfreundschaft. Hera wacht über Ehe und Geburt. Athene, aus dem Kopf des Zeus hervorgegangen, steht für Klugheit und Handwerk, für Strategie im Krieg und Ordnung im Gemeinwesen. Poseidon lenkt das Meer, Erdbeben und Pferde; sein Dreizack spaltet Felsen und schäumt Wellen auf. Apollon schützt Musik, Dichtung, Heilkunst und Weissagung; seine Pfeile treffen lautlos aus der Ferne. Artemis, seine Zwillingsschwester, bewacht die Wildnis und den Übergang vom Mädchen zur Frau.

Aphrodite verkörpert Liebe und Anziehung, Hephaistos das Feuer und die Schmiedekunst, Ares die ungebändigte Kriegslust, Hermes Handel, Reise und listige Grenzüberschreitungen. Demeter hütet die Fruchtbarkeit der Felder; ihre Trauer und Freude erklären das Werden und Vergehen der Jahreszeiten. Hestia ist die Hüterin des Herdfeuers sowie der Familie – statt ihr wird in manchen Überlieferungen auch eine andere Gottheit auf den Olymp gesetzt: Dionysos, Gott des Weines und der Ekstase, sprengt Regeln und lässt Grenzen zwischen Mensch und Gott, Ordnung und Rausch, Bühne und Publikum verschwimmen.

Götter handeln wie Menschen, wenn auch in größerem Maßstab. Sie lieben, zürnen, schenken und bestrafen. Ihre „Anthropomorphie“ – das Menschliche in göttlicher Gestalt – hält die Erzählungen nah am Leben. Zugleich sind sie mehr als übergroße Menschen: Sie stehen für Prinzipien, die Gemeinschaft tragen oder bedrohen.

Zwischenwesen und Mächte des Schicksals

Neben den Olympiern bevölkern Nymphen Quellen und Bäume, Satyrn und Silene tanzen im Gefolge des Dionysos, die Musen inspirieren Dichter und Denker. Die Moiren – die Schicksalsgöttinnen – spinnen, messen und schneiden den Lebensfaden. „Moira“ bedeutet zugewiesener Anteil: das Los, das jedem zukommt. Selbst Götter beugen sich dieser Ordnung. Erinnyen, später Eumeniden genannt, verfolgen Blutschuld und wandeln sich in der Stadtgemeinschaft zu Hüterinnen des Rechts.

Die Unterwelt, von Hades und Persephone regiert, ist Ziel der „Katabasis“, des Abstiegs in die Welt der Toten. Dieser Abstieg dient als Prüfstein: Wer hinabsteigt und zurückkehrt, erkennt Grenzen und gewinnt Einsicht.

Sagen der griechischen Götter und Helden

Sagen von griechischen Göttern und Helden verbinden Mut, List und Schuld mit Prüfungen, die die Welt bewohnbar machen. Berühmte griechische Sagen zeigen Herakles, Theseus, Perseus, Jason, Achill und Odysseus als Grenzgänger zwischen Menschen- und Götterwelt. Heldentaten werden zu Lehrstücke über Maß, Verantwortung und Heimkehr.

Herakles und die zwölf Aufgaben

Die 12 Heldentaten des Herakles (Herkules) gehören zu den berühmtesten griechischen Sagen und Mythen. Herakles steht für Kraft, aber auch für Läuterung. Ein Vergehen bringt Schuld, die durch übermenschliche Taten abgetragen werden muss. Die zwölf Aufgaben – vom Nemeischen Löwen bis zu den Ställen des Augias – sind weniger sportliche Rekorde als Sinnbilder der Zivilisierung: Monster werden besiegt, Landschaften bewohnbar gemacht, Chaos gezähmt. Herakles ist ein Grenzgänger zwischen Menschenwelt und Götterwelt; sein Ende am Scheiterhaufen und seine Aufnahme in den Olymp zeigen, wie Tatkraft in Unsterblichkeit umschlagen kann.

Theseus und der Minotauros

Theseus steht Athen nahe wie Herakles ganz Griechenland. Der Weg nach Athen führt über die Bändigung von Wegelagerern, Sinnbildern einer unsicheren Landschaft. Der berühmteste Sieg gelingt im Labyrinth von Knossos. Mit Hilfe eines Fadens von Ariadne findet Theseus aus dem Irrgarten heraus, nachdem der Minotaurus besiegt ist. Das „Labyrinth“ steht für Unübersichtlichkeit; der Faden für Vernunft und Erinnerung. Der Held ist nicht unfehlbar: Die schwarzen Segel, die nicht gegen weiße getauscht werden, führen zum Tod seines Vaters Ägeus. Heldentat und Tragik liegen dicht beieinander.

Perseus und die Medusa

Perseus schafft das Unmögliche, indem er nicht frontal, sondern mit Spiegelblick kämpft. Die Schlangenhaare der Medusa versteinern jeden, der sie ansieht; nur über Spiegelung und List gelingt der Sieg. Das abgetrennte Haupt bleibt wirksam, ein Symbol für Ambivalenz: Gefährliches kann – richtig gebändigt – schützen. Wieder zeigt sich das Motiv der klugen Hilfe: Werkzeuge und Gaben, aber auch Rat und Beistand, führen zum Ziel.

Jason und die Argonauten

Die Fahrt nach Kolchis ist eine Gemeinschaftsleistung. Ein Schiff, gebaut für eine Aufgabe jenseits des Alltäglichen und eine Mannschaft, die aus Heldenpersönlichkeiten besteht, bewältigen Prüfungen im Unbekannten. Das Goldene Vlies weist Reichtum und Legitimität aus. Liebe und Verrat überlagern die politische Ebene: Medea, Zauberkundige und Schlüsselfigur, macht den Erfolg möglich und entfesselt später Tragik. Der Mythos verknüpft Seeweg, Handelsinteressen und Herrschaftsrecht mit den Abgründen persönlicher Beziehungen.

Odysseus und die Heimkehr

Die Odyssee erzählt die Kunst des Zögerns, des Listens und des Maßhaltens. Der Held besiegt nicht das stärkste Monster, sondern das falsche Maß. Der Kyklop steht für rohe Kraft ohne Gesetz; Kirke und Kalypso für Verführung und Stillstand; die Sirenen für Wissen ohne Bindung. „Nostos“ bedeutet Heimkehr, nicht bloß Rückweg, sondern Wiedergewinn von Ordnung. Odysseus beweist sich als König, Ehemann, Vater und Bürger. Die Heimkehr ist geglückt, wenn das richtige Maß wiederhergestellt ist.

Achilleus und der Zorn

Die Ilias stellt den „Zorn“ ins Zentrum. Achills Zorn entspringt einem verletzten Ehrgefühl. Daraus erwächst eine Kette von Verlusten, die den Helden zur Einsicht in Sterblichkeit und Mitleid führt. Ruhm im Tausch gegen kurzes Leben macht Achilles zur tragischen Figur. Das Schlachtfeld vor Troja zeigt die Kehrseite heroischer Größe: Leid, Zufall und das Gewicht des Schicksals. Wenn der Held den Leichnam Hektors herausgibt, tritt an die Stelle von Rache die Anerkennung gemeinsamer Menschlichkeit.

Das Trojanische Pferd

Nach jahrelanger Belagerung von Troja bauen die Griechen ein riesiges Holzpferd und tun so, als würden sie aufgeben. Das Pferd bleibt als angebliches Weihegeschenk zurück, die Flotte zieht sich scheinbar zurück. Trotz warnender Stimmen wird das Pferd in die Stadt gezogen. In seinem Inneren warten ausgewählte Krieger. Bei Nacht steigen sie heraus, öffnen die Tore für die heimgekehrte Flotte, und Troja fällt. Die Erzählung steht für die Macht der List und für die Folgen von Leichtgläubigkeit.

Götter handeln wie Menschen, wenn auch in größerem Maßstab. Sie lieben, zürnen, schenken und bestrafen. Ihre „Anthropomorphie“ – das Menschliche in göttlicher Gestalt – hält die Erzählungen nah am Leben. Zugleich sind sie mehr als übergroße Menschen: Sie stehen für Prinzipien, die Gemeinschaft tragen oder bedrohen.

Sagenhafte Orte in Griechenland

Landschaften tragen Erzählungen: Tempel, Theater und Ruinen werden zu Markierungen im Gedächtnis. Orte wie Athen, Mykene, Kreta, Delphi, Olympia, Delos und Ithaka verbinden Steine mit Geschichten und machen Vergangenheit als Erfahrungsraum spürbar.

Attika und Athen

Athen trägt die Signatur der Athene. Die Akropolis mit ihren Tempeln macht die Verbindung von Kult und Politik sichtbar. Der Mythos erzählt vom Wettstreit Poseidons und Athenes um die Stadt: Salzquelle gegen Ölbaum, Meeresmacht gegen Kulturpflanze. Der Ölbaum, Sinnbild von Frieden und Versorgung, setzt sich durch. Theseus wird zum städtischen Helden und Stifter der Einheit Attikas. Theater auf den Hängen der Akropolis erinnern daran, dass Sagen auch politische Fragen verhandeln: Schuld, Recht, Gemeinsinn.

Peloponnes: Mykene, Sparta, Olympia

Mykene gilt als Heim der Atriden, deren Geschichten von Verrat, Fluch und Gericht handeln. Monumentale Grabkreise und Toranlagen tragen den Mythos in Stein. In Sparta verbinden sich Disziplin und Gemeinschaftsgeist mit Erzählungen von Herakles‘ Nachkommen. Olympia steht für den friedlichen Wettstreit unter göttlichem Schutz. Spiele und Opferfeste bilden einen Kalender, der auf der Peloponnes aus Geschichten gelebte Praxis macht.

Kreta und Knossos

Knossos, mit mauerlosen Palästen und Fresken, bildet den Resonanzraum für die Sage vom Minotaurus und dem Labyrinth. König Minos, Richter und Herrscher über das Meer, zeigt eine Ordnung, die auf Ritualen, Gesetzen und Machtbalance beruht. Das Labyrinth ist Bild für höfische Komplexität, für verborgene Gänge der Macht. Ariadnes Faden steht für Ausweg und Erinnerung, ein Leitmotiv, das über Kreta hinaus Gültigkeit besitzt.

Delphi

Delphi gilt als Nabel der Welt. Apollon, Gott der Klarheit, spricht durch zweideutige Verse, die Deutung verlangen. Weissagung verlangt Besonnenheit; unbedachte Fragen führen zu missverständlichen Antworten. Der Apollon-Mythos über die Besiegung der Python erklärt den Übergang von wilder Natur zu geordnetem Kult. Das Heiligtum mit Schatzhäusern und Prozessionswegen macht die panhellenische Bedeutung sichtbar: Städte suchen Rat, legitimieren Entscheidungen und binden Macht an eine übergeordnete Ordnung.

Olympia

Zwischen Flussauen und Hainen entfaltete sich ein Fest, das Sport, Opfer und Erzählung vereinte. Die Statue des Zeus stand als Verheißung von Maß und Eintracht. Wettkämpfe gehörten nicht zur Ablenkung, sondern zur Erziehung. Der Sieg war Gabe der Götter und Lohn der Übung. Sagen der Sieger und Gründungsmythen der Spiele machten das Gelände zu einem lebendigen Archiv.

Ithaka und die Ionischen Inseln

Ithaka ist weniger Monument als Sehnsuchtsort. Die Erzählung von Odysseus‘ Rückkehr erfüllt Hügel, Buchten und Wege mit Sinn. Der König thront nicht in Pracht, sondern in Maß und Klugheit. Auf benachbarten Inseln fügen sich Meereshöhlen, Klippen und alte Kultplätze in das Gewebe der Odyssee ein; jedes Kap der Ionischen Inseln kann als Spur gelesen werden, jedes Dorf als Echo eines Gesangs.

Delos und die Kykladen

Delos gilt als heiliger Geburtsort von Apollon und Artemis, ein Inselheiligtum, das Macht, Handel und Kult bündelte. Die Kykladen formen den ringförmigen Horizont um Delos und bewahren Spuren von Seefahrt, Marmor und Götterdienst – ein Archipel, in dem religiöse Zentren und Alltagsleben ineinandergreifen.

Typische Motive und Bedeutungen

Schicksal (Moira), Gastfreundschaft (Xenia) und das Spannungsfeld von Hybris und Nemesis strukturieren die Erzählungen. Wiederkehrende Motive wie Verwandlung, Abstieg in die Unterwelt und Heimkehr deuten Natur, Moral und Ordnung. Heldentum erscheint als Balance von Tapferkeit und Klugheit.

Schicksal und Entscheidung

„Moira“ bestimmt Maß und Anteil. Schicksal ist nicht bloß starrer Plan, sondern Grenze, an der sich Entscheidung bewährt. Helden wählen unter Bedingungen, die nicht selbst gewählt wurden. In dieser Spannung entsteht Verantwortung. Prophezeiungen erfüllen sich oft gerade durch den Versuch, ihnen zu entkommen; so wird Handeln zur Schule der Einsicht.

Götterzorn und Maß

Zorn der Götter entspringt verletzter Ordnung. Wer das Gastrecht missachtet, wer Heiligtümer entweiht oder Schwüre bricht, ruft Vergeltung hervor. „Nemesis“ ist keine Laune, sondern ausgleichende Bewegung. Maß – das rechte Verhältnis – ist Leitlinie der Sagen. Übermaß, ob in Stolz, Genuss oder Gewalt, führt in die Katastrophe. Der Weg zurück führt über Anerkennung der Grenze.

Tapferkeit und Klugheit

Heldenmut äußert sich in Stärke, aber auch in List. Odysseus und Athene zeigen, dass Klugheit nicht Feigheit bedeutet, sondern Einsicht in Timing, Sprache und Umstände. Perseus und Theseus beweisen, dass der direkte Angriff nicht immer der sicherste Weg ist. Tapferkeit heißt, die eigene Rolle zu füllen, nicht jede Rolle zu spielen.

Wandlung und Metamorphose

Verwandlungen strukturieren die mythologische Welt: Menschen werden in Bäume, Quellen oder Sterne verwandelt, Götter nehmen Tiergestalten an. Metamorphose erklärt Naturformen und warnt zugleich vor Fehlverhalten. Sie kann Strafe sein, Rettung oder Erinnerung. In jedem Fall macht Verwandlung sichtbar, dass Identität in den Sagen beweglich ist.

Abstieg und Rückkehr

Die „Katabasis“ prüft Helden und macht sie reif für Führung. Wer hinabsteigt, lernt das Ende kennen und gewinnt neues Maß. Der Aufstieg gelingt nur, wenn Bindungen anerkannt werden – an Familie, Stadt, Götter. Heimkehr bedeutet Wiederherstellung von Ordnung, nicht bloß Ankunft.

Antike Darstellung und heutige Wirkung

Bilder und Plastiken erzählen in Szenen, was Dichtung in Versen verdichtet; Tragödien machen Mythos zum öffentlichen Nachdenken. Moderne Literatur, Film, Spiele und Stadtbilder greifen diese Formen auf und halten die alten Stoffe lebendig – als Bildervorrat, Sprachschatz und Deutungsangebot.

Bilder erzählen: Vasen, Friese, Skulpturen

Die griechische Bildkunst ist ein zweites Erzählsystem. Schwarz- und rotfigurige Vasen fixieren Momente höchster Spannung: der Blick des Perseus in den Schild, der Sprung des Theseus aus dem Labyrinth, der Schlag des Herakles mit der Keule. Tempelfriese verbinden Religion und Politik; auf den Metopen erscheinen Kämpfe gegen Kentauren oder Amazonen als Sinnbilder für die Abwehr des Chaotischen. Skulpturen lösen die Figur aus der Wand und zeigen den Körper als Träger von Ethos.

Bild und Text spiegeln einander, ohne sich zu doppeln. Wo Worte den Ablauf schildern, verdichten Bilder die Haltung: der Stand der Füße, die Drehung des Rumpfes, der Blick. So wird der Mythos sichtbar, greifbar und erinnerbar.

Theater und Polis

Die Tragödie verhandelt Schuld und Recht im Rahmen der Stadt. Geschichten um Königshäuser und Helden werden zu Modellen für aktuelle Konflikte. Der Chor repräsentiert die Bürgergemeinschaft; die Bühne verwandelt Mythos in politisches Nachdenken. Das Theater fungiert als öffentlicher Denkraum. Die Sagen sind Rohstoff, die Fragen sind Gegenwart: Was ist gerecht? Wo endet Loyalität? Wie wird Gewalt gebannt?

Rituale und Feste

Mythen leben in Riten. Prozessionen, Opfer, Wettkämpfe und Orakel verbinden Erzählung und Handlung. Ein Fest ist Erinnerung in Bewegung; der Gang zum Altar, der Gesang, die Speise. Dadurch werden die Geschichten nicht nur gehört, sondern getan. Rituale halten die Gemeinschaft zusammen und geben dem Jahr eine Struktur.

Moderne Spuren

Die Gegenwart kennt diese Welt auf vielfältigen Wegen: in Romanen, Filmen, Spielen, Logos, Namen und Redewendungen. Der Ariadnefaden hält den Alltag zusammen, der Achillfersen-Topos benennt Verwundbarkeit, der Heraklesakt (Herkulesakt) steht für eine scheinbar übermenschliche Aufgabe. Architektur und Kunst greifen klassische Formen auf; Museen und Ausgrabungsstätten öffnen Fenster in antike Lebenswelten. Die Mythen bleiben produktiv, weil sie Fragen stellen, die nicht veralten: Wie wird mit Macht umgegangen? Was bedeutet Treue? Wo liegen Grenzen?

Praktischer Blick auf Sagenlandschaften

Sagen verankern sich in Orten, an denen Steine zu Erzählern werden. Auf dem Olymp wird Höhe zum Bild von Nähe zum Göttlichen. In Delphi verschränken sich Fels, Quelle und Heiligtum zu einem System der Deutung. In Knossos verbinden sich Architektur, Malerei und Legende zu einem Komplex, der Hofleben, Rituale und Macht erzählt. In Mykene lagert der Mythos in Zyklopenmauern und Kuppelgräbern. In Athen verdichten sich Politik, Kult und Kunst; der Blick von der Akropolis über die Stadt stellt die Frage nach Ordnung und Maß. Auf Ithaka öffnet sich Landschaft zu einem Begriff: Heimkehr als Zustand.

Sinn erschließt sich im Zusammenspiel. Ein Stein wird bedeutsam, wenn eine Geschichte an ihm haftet; eine Geschichte wird glaubhaft, wenn ein Ort sie trägt. So entsteht eine Erfahrungslandschaft, in der Mythos, Topografie und Erinnerung einander stützen.

Antworten auf häufige Fragen zu den griechischen Sagen

Was sind Göttersagen?

Erzählungen über Ursprung, Macht und Handeln der griechischen Gottheiten. Sie erklären in Bildern Naturkräfte, Ordnung und Werte einer Gemeinschaft. „Mythos“ meint dabei eine sinnbildliche Geschichte; historische Beweisbarkeit ist zweitrangig.

Was ist die berühmteste griechische Sage?

Oft gilt die Sage vom Trojanischen Krieg – mit Achill, Hektor und der List des Trojanischen Pferdes – als berühmteste; eng verbunden ist die Odyssee, die Heimkehr des Odysseus.

Welche sind die bekanntesten griechischen Sagen?

Troja und die Odyssee; Herakles und die zwölf Arbeiten; Theseus und der Minotauros; Perseus und Medusa; Jason und das Goldene Vlies; Orpheus und Eurydike; Prometheus und das Feuer; Demeter und Persephone.

Welche kurze griechische Sage für Kinder und Schüler gibt es?

- König Midas: Goldene Berührung lehrt Maß und Bescheidenheit.

- Daedalus und Ikarus: Flügel aus Wachs; zu nah an die Sonne – Warnung vor Übermut (Hybris = Maßlosigkeit).

- Perseus und Medusa: Sieg mit Spiegeltrick; Mut und Klugheit über Kraft.

- Arachne und Athene: Webwettstreit und Verwandlung – Ursprung der Spinne.

Welche griechische Sagen für Erwachsene gibt es?

Stoffe mit komplexen, oft dunklen Themen: Ödipus (Schicksal und Schuld), Medea (Liebe, Verrat, Rache), Orestie (Fluch und Rechtsordnung), Bakkhanten (Rausch und Grenzüberschreitung), Iphigenie (Opfer und Gewissen), Zorn des Achilleus in der Ilias (Ehre, Verlust, Menschlichkeit).

Welche Beispiele gibt es für Mythen?

- Kosmogonie: Chaos, Gaia, Uranos – Entstehung von Welt und Götterordnung.

- Prometheus: Dieb des Feuers, Kulturstiftung und Strafe.

- Pandora: Öffnung der Büchse – Ursprung von Leid und Hoffnung.

- Katabasis (Abstieg in die Unterwelt): Orpheus, Herakles, Odysseus – Prüfung und Erkenntnis.

- Metamorphosen (Verwandlungen): Daphne wird zum Lorbeer, Arachne zur Spinne – Naturdeutung und Moral.

Was ist der gruseligste griechische Mythos?

Häufig genannt werden Medea (Kindsmord aus Rache) und Tantalos (ewige Folter im Hades). Ebenfalls düster: Ödipus (unentrinnbares Schicksal), Lykaon (Kannibalismus und Werwolfmotiv) oder die Gorgonen und Sirenen (Todesblicke und Verführung).

Schluss: Die Gegenwart der alten Geschichten

Griechische Sagen wirken fort, weil sie nicht bloß berichten, sondern deuten. Die Heldensagen erzählen von Grenzüberschreitung und Ordnung, von Schuld und Versöhnung, von Klugheit und Mut. In ihnen begegnen sich Götter und Menschen auf Augenhöhe, und genau darin liegt die anhaltende Kraft: Das Übermenschliche bleibt menschennah, das Menschliche steigert sich ins Übermenschliche.

Die Geschichten erklären keine Fakten, sondern Bedeutungen. Sie verwandeln Natur in Sprache, Ereignisse in Muster, Orte in Erinnerungsräume. In einer Welt, die schnell wird und vieles vereinzelt, knüpfen diese Erzählungen ein Band zwischen Zeiten, Landschaften und Gemeinschaften. Die alten Stimmen sind nicht verstummt; sie sprechen weiter – in Stein, in Bildern, in Worten – und laden dazu ein, in der Ordnung der Mythen das eigene Maß zu erkennen.